Dans cette section

La démocratie au coeur de nos actions depuis 75 ans

Avant 1900

1791

Le 26 décembre 1791, le lieutenant-gouverneur, Alured Clarke, en l’absence de Lord Dorchester, proclame l’entrée en vigueur de l’Acte constitutionnel, qui avait reçu la sanction royale le 10 juin. Cet acte pose les bases du système parlementaire et électoral d’alors en instaurant, notamment, un conseil exécutif et une chambre d’assemblée qui rend le gouvernement représentatif. L’Acte constitutionnel permet à tout sujet britannique de 21 ans et plus de voter, y compris les femmes célibataires et les veuves qui répondent au cens électoral, c’est-à-dire qu’elles doivent posséder une habitation ou une terre (dans les faits, il s’agit d’un très petit nombre d’entre elles). Toutefois, même si elles peuvent voter, les femmes ne peuvent pas être candidates.

1792

Conformément à l’article 14 de l’Acte constitutionnel de 1791, le lieutenant-gouverneur, Alured Clarke, établit, sans aucune norme, 27 « comtés ». Ainsi, à l’été 1792, lors des premières élections législatives du Bas-Canada, 50 députés sont élus. La période électorale dure alors sept semaines, soit du 24 mai au 10 juillet 1792. Comme il n’y a qu’un seul bureau de vote dans chacune des circonscriptions, l’élection peut durer quelques jours pour permettre au plus grand nombre d’électeurs de s’y rendre. Chaque vote est fait publiquement et oralement, souvent en présence des candidats ou de leurs partisans. Dans les circonscriptions qui ont droit à deux représentants, l’électeur exprime deux choix. Il n’y a ni liste électorale ni bulletin de vote1.

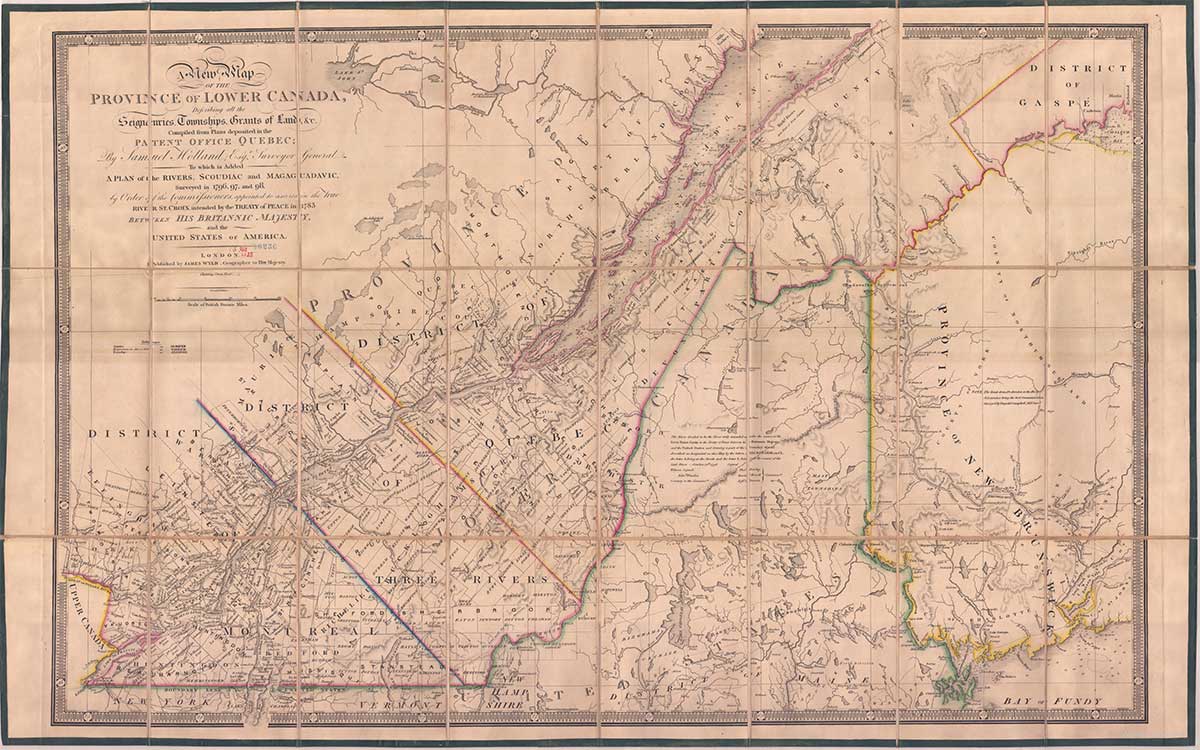

Province du Bas-Canada vers 18001.

1840

Suivant les recommandations du rapport Durham de 1839, l’Acte d’Union est sanctionné à Londres le 23 juillet 1840. Les provinces du Bas-Canada et du Haut-Canada sont réunies pour former la province du Canada (Canada-Uni). La nouvelle Constitution est proclamée à Montréal le 10 février 1841. À cette époque, le Canada-Est et le Canada-Ouest élisent un nombre égal de députés, bien qu’ils ne comptent pas le même nombre d’habitants.

1849

Le droit de vote est retiré aux femmes. Le mot personne signifie désormais « homme propriétaire ».

1853

Un projet de loi est adopté en vue d’augmenter la représentation parlementaire. Le nombre de députés passe de 84 à 130. L’égalité est maintenue entre le Bas-Canada et le Haut-Canada, qui ont chacun 65 représentants. La nouvelle loi supprime l’anomalie en vertu de laquelle des circonscriptions de 1 200 habitants ont une représentation égale à celles qui comptent de 2 000 à 3 000 habitants.

1855

La base du système municipal actuel et de l’organisation administrative du territoire, l’Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada, entre en vigueur.

1861

La première élection tenue à l’aide de registres (listes) des électeurs constitués à partir des dossiers d’évaluation municipale a lieu au Québec.

1867

La Loi constitutionnelle entre en vigueur le 1er juillet 1867. Avec la Confédération, le Parlement de Québec est formé de l’Assemblée législative, du Conseil législatif et du lieutenant-gouverneur. L’âge pour exercer son droit de vote est fixé à 21 ans.

Lors des élections générales provinciales d’août et de septembre 1867, 161 642 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 46,84 %.

1867-1942

Au cours du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe, les pouvoirs en matière électorale relèvent de l’Exécutif, soit du gouverneur, du premier ministre et du greffier de la Couronne en chancellerie. C’est le gouverneur qui convoque le corps électoral et qui trace la carte électorale. Pour sa part, le greffier de la Couronne en chancellerie, chargé de l’administration des scrutins, accomplit cette tâche en plus de ses responsabilités habituelles qui touchent à la rédaction de divers actes, comme la convocation, la prorogation et la dissolution du Parlement. Le cumul de ces fonctions crée des tensions au début du XIXe siècle, si bien que le gouverneur nomme un second greffier, qui sera responsable des questions électorales. Par la suite, le greffier n’occupera plus de siège au Conseil exécutif. À compter de 1887, les fonctions de greffier de la Couronne en chancellerie seront assumées par le greffier de l’Assemblée législative, qui reçoit une indemnité spécifique pour cette charge.

Voici la liste des greffiers de la Couronne en chancellerie de 1867 à 1942, ainsi que leur date de nomination :

- Louis-H. Huot : en fonction en 1867

- H.-Cyrias Pelletier : 8 octobre 1872(2)

- Louis-H. Huot : 5 juin 1875

- Louis-H. Huot et Louis Delorme : 1er octobre 1887

- Louis Delorme : 9 décembre 1887(3)

- Eugène Rouillard : 22 octobre 1892

- Louis-Georges Desjardins : 22 avril 1895

- Louis-P. Geoffrion : 23 décembre 1911

- Antoine Lemieux (secrétaire de la chancellerie) : 1942

H.-Cyrias Pelletier2

Louis Delorme3

1868

À compter de 1868, le greffier de la Couronne en chancellerie doit rédiger un rapport d’élection détaillé.

1871

Lors des élections générales provinciales de juin et de juillet 1871, 172 369 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 34,96 %.

1875

- La première élection provinciale tenue par vote secret au Québec se déroule en 1875. Lors de ces élections, 185 783 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 47,70 %. Au fédéral, le premier vote secret a lieu en 1878.

- Pour la première fois au Québec, une loi traite du contrôle des dépenses électorales.

1878

Lors des élections générales provinciales du 1er mai 1878, 217 825 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 63,91 %.

1881

Lors des élections générales provinciales du 2 décembre 1881, 223 221 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 44,53 %.

1886

Lors des élections générales provinciales du 14 octobre 1886, 234 844 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 63,96 %.

1890

Lors des élections générales provinciales du 17 juin 1890, 276 641 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 58,18 %.

1892

Lors des élections générales provinciales du 8 mars 1892, 294 335 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 59,97 %.

1897

Lors des élections générales provinciales du 11 mai 1897, 338 800 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 67,34 %.

1900 à 1949

1900

Lors des élections générales provinciales du 7 décembre 1900, 350 517 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 29,77 %.

1903

Les patrons ont désormais l’obligation de donner quelques heures à leurs employés pour aller voter.

1904

Lors des élections générales provinciales du 25 novembre 1904, 381 933 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 29,97 %.

1908

Lors des élections générales provinciales du 8 juin 1908, 415 801 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 59,65 %.

1912

Lors des élections générales provinciales du 15 mai 1912, 479 521 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 61,45 %.

1916

Lors des élections générales provinciales du 22 mai 1916, 485 936 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 43,46 %.

1918

Le 24 mai 1918, toutes les Canadiennes de 21 ans et plus obtiennent le droit de vote aux élections fédérales, et ce, même si elles n’ont pas encore le droit de vote dans leur province. C’est en 1919 que les Canadiennes obtiennent le droit de se porter candidates à la Chambre des communes. Elles exercent pour la première fois leur droit de vote aux élections fédérales de 1921, à l’occasion desquelles Mme Agnes Macphail est élue dans la circonscription de Grey-Sud-Est, en Ontario.

1919

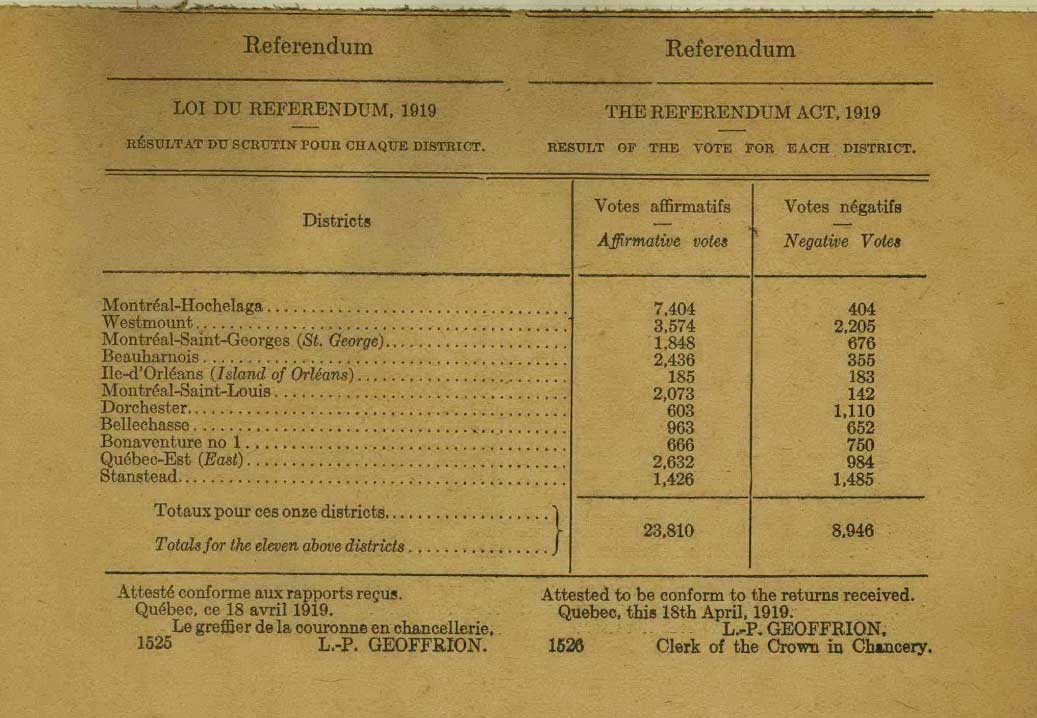

Le 10 avril 1919, le premier référendum du Québec est organisé par le gouvernement et porte sur la légalité de la vente du vin et de la bière4.

Résultats du référendum de 19194

Lors des élections générales provinciales du 23 juin 1919, 480 120 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 27,30 %.

1920

- Le Parlement d’Ottawa adopte le suffrage universel au niveau fédéral et abolit ainsi les critères de propriété.

- Le poste de directeur général des élections du Canada est créé.

1923

Lors des élections générales provinciales du 5 février 1923, 513 224 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 57,36 %.

1927

Lors des élections générales provinciales du 16 mai 1927, 569 018 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 56,38 %.

1931

Lors des élections générales provinciales du 24 août 1931, 641 323 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 77,01 %.

1935

Lors des élections générales provinciales du 25 novembre 1935, 726 551 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 75,91 %.

1936

- Le « suffrage censitaire » (mode de scrutin selon lequel seuls les citoyens contribuant directement au gouvernement par les sommes payées en impôts ont le droit de vote) est aboli au Québec. Ainsi, toute personne de sexe masculin, âgée de 21 ans ou plus, peut voter.

- Lors des élections générales provinciales du 17 août 1936, 734 025 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 78,23 %.

1939

Lors des élections générales provinciales du 25 octobre 1939, 753 310 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 75,74 %.

1940

Les Québécoises obtiennent le droit de vote et d’éligibilité par une loi sanctionnée le 25 avril 1940 (le nombre d’électeurs inscrits passe alors de 753 310 en 1939 à 1 865 396 en 1944). Elles se prévalent de leur droit de vote pour la première fois lors des élections partielles du 6 octobre 1941 et le 8 août 1944 à l’occasion des élections générales. Dans les neuf autres provinces, les femmes ont acquis ces droits entre 1916 et 1925.

1944

Lors des élections générales provinciales du 8 août 1944, 1 865 396 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 72,13 %.

1945

1945 : Une année charnière

Depuis sa création, en 1945, notre institution s’est vu attribuer la mission d’assurer la tenue des élections et des référendums au Québec, de veiller au respect des règles sur le contrôle des dépenses électorales, de garantir le plein exercice des droits électoraux et de promouvoir les valeurs démocratiques de la société québécoise, et ce, de façon indépendante, neutre, impartiale et non partisane. Voici les dates qui ont marqué son évolution.

- Le premier président général des élections est nommé à vie par le lieutenant-gouverneur en conseil, soit le pouvoir exécutif. Le titulaire de ce poste devient ainsi la première personne à s’occuper exclusivement de l’application de la législation et de l’administration électorale de façon permanente. À cette époque, son mandat concerne essentiellement les opérations électorales. C’est le juge François Drouin qui occupera ce poste en premier, pendant 33 ans, soit du 7 juin 1945 au 24 mai 19785. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

Me François Drouin5

- Le vote par anticipation s’applique uniquement à certaines catégories de travailleurs ou à des membres du clergé. À partir de cette date, les élections générales se tiennent le même jour dans toute la province.

- De 1945 à 1963, les bureaux du Président général des élections sont situés au 69, Grande Allée Est. Les bâtiments ont été démolis et l’emplacement actuel est occupé par les édifices gouvernementaux H et J (le « bunker »). 6

De 1945 à 1963, les bureaux du Président général des élections6

- La carte électorale de 1945 compte 92 circonscriptions et est utilisée pour les élections générales de 1948 et de 1952.

1947

Bulletin de vote de Mme Dennis James (Mae) O’Connor en 19477

C’est à l’élection partielle du 23 juillet 1947, dans la circonscription de Huntingdon, que l’on retrouve la première candidate, soit Mme Dennis James (Mae) O’Connor7.

1948

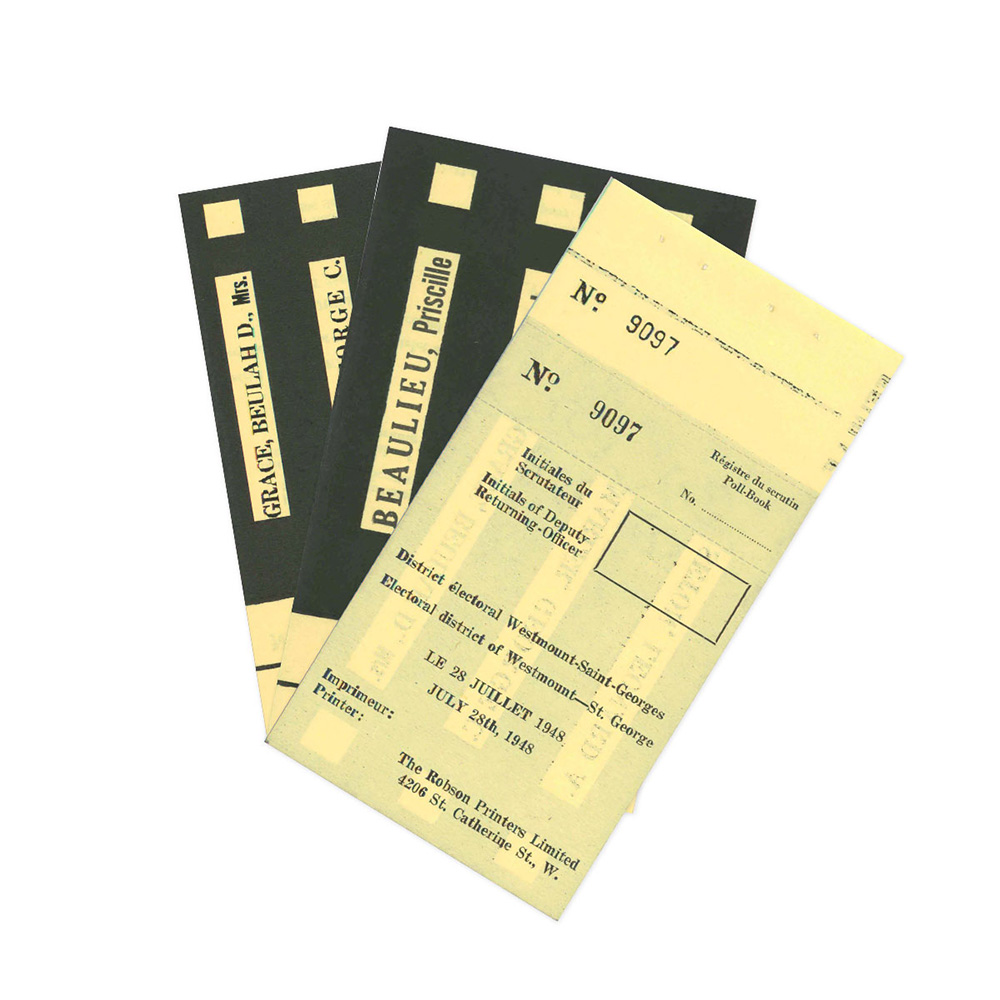

Bulletins de vote de Mmes Beaulieu et Grace8

Lors des élections générales de 1948, deux femmes se présentent, soit Mme Priscille Beaulieu dans la circonscription des Îles-de-la-Madeleine et Mme Beulah Devlin Grace dans celle de Westmount–Saint-Georges8. Lors de ces élections, 2 036 576 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 75,21 %. Aux élections générales de 1952, on compte trois candidates, puis sept en 1956, mais aucune en 1960. Il faudra attendre 1961 pour qu’une femme soit élue à l’Assemblée nationale.

1950 à 1974

1952

- Il est maintenant interdit de poser sa candidature dans deux « districts » à la fois.

- Aux Élections générales provinciales du 16 juillet 1952, 2 246 998 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 75,86 %.

1954

La carte électorale compte désormais 93 circonscriptions et est utilisée pour les élections générales de 1956.

1956

Lors des élections générales provinciales du 20 juin 1956, 2 393 360 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 78,32 %.

1960

- La carte électorale est modifiée et compte 95 circonscriptions. Elle est utilisée pour les élections générales de 1960 et de 1962.

- Lors des élections générales provinciales du 22 juin 1960, 2 608 439 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 81,66 %.

1961

Mme Claire Kirkland Casgrain est la première femme élue à l’Assemblée nationale, lors de l’élection partielle du 14 décembre 1961, dans la circonscription de Jacques-Cartier9.

Mme Claire Kirkland Casgrain9

1962

- Un comité formé d’experts non parlementaires, présidé par M. Fernand Grenier, est mandaté par le gouvernement pour effectuer une étude préliminaire en vue de la révision de la carte électorale. Le rapport Grenier contient plusieurs mesures pour améliorer la révision de la carte électorale, dont des critères pour la délimitation des circonscriptions ainsi que la recommandation de confier cette responsabilité à un organisme indépendant.

- Lors des élections générales provinciales du 14 novembre 1962, 2 721 783 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 79,59 %.

1963

- Le mode de nomination du président général des élections se fait désormais par une résolution de l’Assemblée législative, toujours pour un mandat à vie. Le président devient donc indépendant du pouvoir politique : c’est un tournant majeur dans l’histoire de la démocratie québécoise.

- Les bureaux du Président général des élections déménagent au 915, boulevard Charest Est, à Québec, dans l’ancien édifice de L’Action catholique10.

Le Président général des élections du Québec déménage au 915, boulevard Charest Est en 196310

En 1963, le droit de vote passe de 21 à 18 ans. (Le nombre d’électrices et d’électeurs inscrits passe de 2 721 783, en 1962, à 3 222 302, en 1966). Ces nouveaux électeurs ont exercé leur droit de vote pour la première fois lors des élections partielles du 5 octobre 1964. En élections générales, ils ont voté pour la première fois le 5 juin 1966. Cependant, jusqu’en 1971, l’âge limite demeure à 21 ans pour les candidats et leurs agents.

1964

- En 1964, des dispositions en matière de dépenses électorales sont introduites au Québec. Pour la première fois en Amérique du Nord, l’État rembourse, sous certaines conditions, une partie des dépenses électorales.

- L’allégeance politique des candidats est désormais mentionnée sur le bulletin de vote11.

Bulletin de vote de 196411

1965

La carte électorale de 1965, délimitée pour la première fois par une commission indépendante de l’Assemblée législative, fait passer le nombre de circonscriptions de 95 à 108. Cette carte est utilisée pour les élections générales de 1966 et de 1970.

1966

Lors des élections générales provinciales du 5 juin 1966, 3 222 302 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 73,56 %.

1969

Les Autochtones (hommes et femmes) obtiennent le droit de vote avec l’entrée en vigueur, le 2 mai 1969, de la Loi donnant le droit de vote aux Autochtones. Le Québec est la dernière province au Canada à adopter une telle loi.

1970

Lors des élections générales provinciales du 29 avril 1970, 3 478 578 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale et le taux de participation est de 84,23 %.

1971

C’est un organisme permanent et autonome qui propose dorénavant la carte électorale du Québec, laquelle demeure soumise, cependant, à l’approbation de l’Assemblée nationale. La Commission permanente de la réforme des districts électoraux (CPRDE) compte trois membres, nommés par l’Assemblée nationale, et est présidée par le président général des élections.

1972

La nouvelle carte électorale, délimitée par la CPRDE, fait passer le nombre de circonscriptions de 108 à 110 et est utilisée pour les élections générales de 1973 et de 1976, ainsi que pour le référendum de 1980.

1973

- Le 1eravril 1973, un bureau du Président général des élections est ouvert à Montréal, sur le boulevard Henri-Bourassa. L’adjoint de Me François Drouin, M. Paul-René Lavoie, en assure la permanence. Ce bureau a déménagé, au tournant des années 2000, au 1200, avenue McGill College, puis a été fermé en octobre 200912.

Bureau du Président général des élections à Montréal, sur le boulevard Henri-Bourassa12

- Lors des élections générales provinciales du 29 octobre 1973, 3 764 111 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 80,38 %.

1975 à 1999

1975

La première loi sur le financement des partis politiques est placée sous la responsabilité du Président général des élections et intégrée à la Loi électorale. Dans cette loi, une mesure est mise en place pour procurer une allocation étatique aux partis politiques représentés à l’Assemblée nationale.

1976

- L’Assemblée nationale du Québec accueille pour la première fois plus d’une femme élue : on en compte alors cinq. Il faudra attendre 1985 pour que les femmes soient plus de 10 à siéger à l’Assemblée nationale : elles seront alors 18.

- Lors des élections générales provinciales du 15 novembre 1976, 4 023 743 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 85,27 %.

1977

- En 1977, le titre de président général des élections du Québec est changé pour celui de directeur général des élections du Québec. La nomination de ce dernier se fait dorénavant sur proposition du premier ministre, appuyée par les deux tiers des députés de l’Assemblée nationale.

- Le Québec adopte la Loi régissant le financement des partis politiques. L’une des particularités de cette loi est de réserver aux seuls électeurs les contributions financières aux partis politiques. L’application de cette loi est confiée à une institution distincte du Directeur général des élections du Québec, soit le Directeur général du financement des partis politiques (DGFPP).

- En conformité avec la nouvelle Loi régissant le financement des partis politiques, le DGFPP tient dorénavant un registre des partis, des associations et des candidats indépendants qu’il autorise. Ce registre est maintenant appelé Registre des entités politiques autorisées du Québec (REPAQ).

1978

Assermentation de Me Pierre-F. Côté en 197813

- Le 25 mai 1978, Me Pierre-F. Côté devient directeur général des élections du Québec. Il dirigera l’institution pendant presque 20 ans, soit jusqu’au 15 juillet 199713. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

- Le Directeur général des élections du Québec reçoit le mandat d’assister les présidents d’élections responsables des scrutins municipaux.

- Le Directeur général des élections du Québec est maintenant responsable de l’application de la Loi sur la consultation populaire, qui encadre l’organisation des référendums. Cette loi est la première à prévoir des dispositions pour faciliter l’exercice du droit de vote aux personnes handicapées.

1979

La Commission permanente de la réforme des districts électoraux a une nouvelle identité. Elle devient la Commission de la représentation électorale et dispose désormais d’un pouvoir décisionnel sur la confection de la carte électorale du Québec. Le premier directeur général de la Commission est M. Jean-Luc Lemieux14.

M. Jean-Luc Lemieux14

1980

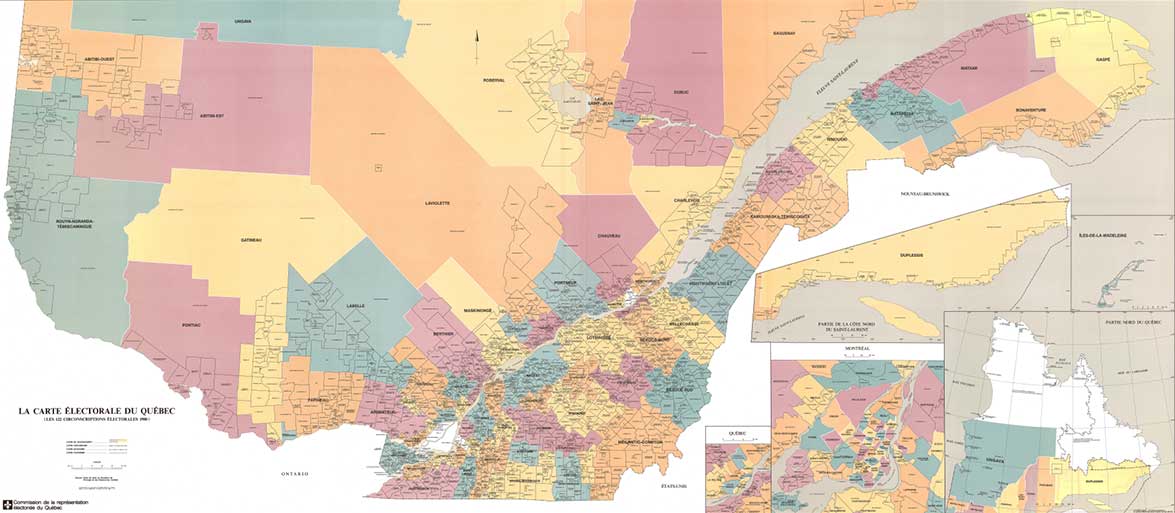

- La nouvelle carte électorale, délimitée par la Commission de la représentation électorale, fait passer le nombre de circonscriptions de 110 à 122 et est utilisée pour les élections générales de 198115.

Carte électorale de 198015

- En mars 1980, les bureaux du Directeur général des élections du Québec déménagent au 3460, rue de La Pérade, à Québec16.

Le DGEQ déménage au 3460, rue de La Pérade en 198016

1980

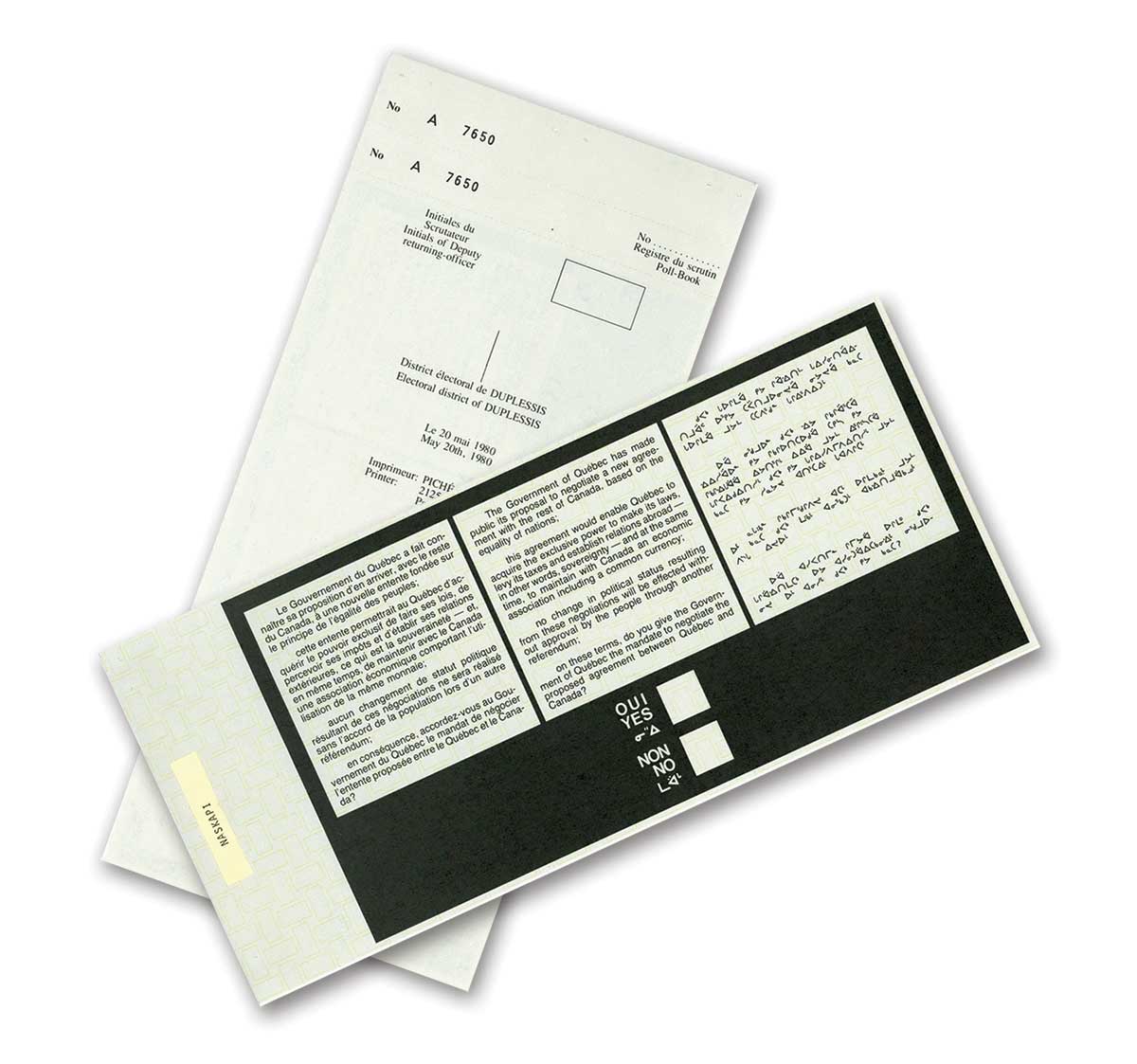

Bulletin de vote du référendum de 198017

- Lors du référendum de 1980 sur la souveraineté, 85,61 % des Québécois exercent leur droit de vote. Aussi, les communautés amérindiennes et inuites bénéficient d’un bulletin de vote trilingue (français, anglais et une langue autochtone). La question référendaire a été traduite en neuf langues autochtones : algonquin, attikamek, cri, inuktitut, micmac, mohawk, montagnais (deux dialectes) et naskapi17.

- Le Directeur général des élections du Québec reçoit ses premiers visiteurs internationaux lors du référendum de 1980.

- Pour le référendum de 1980, le Directeur général des élections du Québec met en place un centre de renseignements afin d’aider les citoyens à se familiariser avec les dispositions de la Loi sur la consultation populaire. C’est en 1989 que la Loi électorale prévoit officiellement la présence d’un « Centre d’information sur la présente loi » en tout temps.

- Le premier pas est franchi vers la dépolitisation du mode de nomination des directeurs du scrutin. Ces derniers sont nommés par le gouvernement, mais sur recommandation du directeur général des élections. Ainsi, en 1981, pour la première fois dans l’histoire électorale du Québec, 122 directeurs du scrutin sont recrutés par voie de concours public. Leur mandat est alors de cinq ans et il est renouvelable.

- Les juges, les détenus et les directeurs du scrutin peuvent maintenant voter. Auparavant, les directeurs du scrutin disposaient de ce droit uniquement en cas d’égalité des voix, par l’exercice d’un vote prépondérant. L’abolition de ce type de vote contribue à assurer une plus grande neutralité de la fonction puisque le directeur du scrutin n’a plus désormais à décider publiquement de l’issue d’une élection.

1981

Lors des élections générales provinciales du 13 avril 1981, 4 410 880 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 82,49 %.

1983

- Le 1erjanvier 1983, les grandes fonctions électorales sont regroupées sous l’autorité du Directeur général des élections du Québec. Ainsi, le poste de directeur général du financement des partis politiques et le poste de directeur général de la représentation sont abolis et leurs responsabilités, tant à l’échelle provinciale que municipale, sont confiées au directeur général des élections. De plus, celui-ci devient président d’office de l’organisme chargé de la délimitation des circonscriptions électorales provinciales, la Commission de la représentation électorale.

- Pour assurer une complète neutralité dans le processus de nomination des directeurs du scrutin, ceux-ci sont choisis et nommés par le directeur général des élections sur la base de leurs compétences, à la suite d’un concours public de recrutement.

1984

- La nouvelle Loi électorale est créée et intègre dans le même texte législatif la Loi électorale, la Loi sur les listes électorales et la Loi régissant le financement des partis politiques.

- L’Assemblée nationale mandate la Commission de la représentation électorale pour faire une étude sur un nouveau mode de scrutin. Le rapport, intitulé Pour un mode de scrutin équitable — La proportionnelle territoriale, est rendu public le 28 mars 1984.

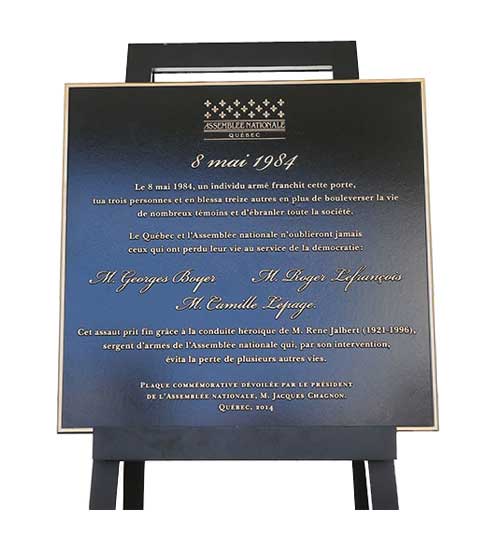

- Le 8 mai 1984, le Québec en entier est sous le choc à la suite de la fusillade à l’Assemblée nationale. Le Directeur général des élections du Québec est particulièrement ébranlé, puisqu’une délégation était présente à l’Assemblée nationale cette journée-là et qu’un de ses employés y a perdu la vie. Pour lui rendre hommage, l’entrepôt du Directeur général des élections du Québec est renommé le « Centre de distribution Roger-Lefrançois ». Au lendemain de ce triste événement, René Lévesque tient ces propos : « La vraie démocratie n’est jamais une chose acquise, elle doit être méritée, d’une certaine façon regagnée et consolidée tous les jours; elle doit être respectée aussi. »18.

Le Centre de distribution Roger-Lefrançois18

1985

- Pour répondre aux besoins des électeurs dont la mobilité est réduite, la Loi électorale exige, à compter de 1985, que les bureaux de vote par anticipation et ceux des directeurs du scrutin leur soient physiquement accessibles.

- La nouvelle carte électorale, délimitée par la Commission de la représentation électorale, compte 122 circonscriptions et est utilisée pour les élections générales de 1985.

- La Commission de la représentation électorale fait paraître le rapport intitulé La toponymie électorale au fil de l’histoire de la carte électorale du Québec.

- En octobre 1985, le Directeur général des élections du Québec effectue sa première intervention sur la scène internationale lors des élections législatives en Belgique.

- Lors des élections générales provinciales du 2 décembre 1985, 4 579 921 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 75,64 %.

1987

- Des règles sur le financement s’appliquent dorénavant aux activités électorales dans les municipalités de 20 000 habitants et plus. Elles sont inspirées de celles qui encadrent l’élection des députés de l’Assemblée nationale : les candidats à la mairie et aux postes du conseil municipal doivent respecter ces nouvelles règles de transparence.

- La Loi sur la représentation électorale fixe un minimum de 122 et un maximum de 125 circonscriptions. De plus, le nombre d’électrices et d’électeurs par circonscription est désormais établi en fonction de la moyenne d’électeurs par circonscriptions par rapport au nombre total d’électeurs.

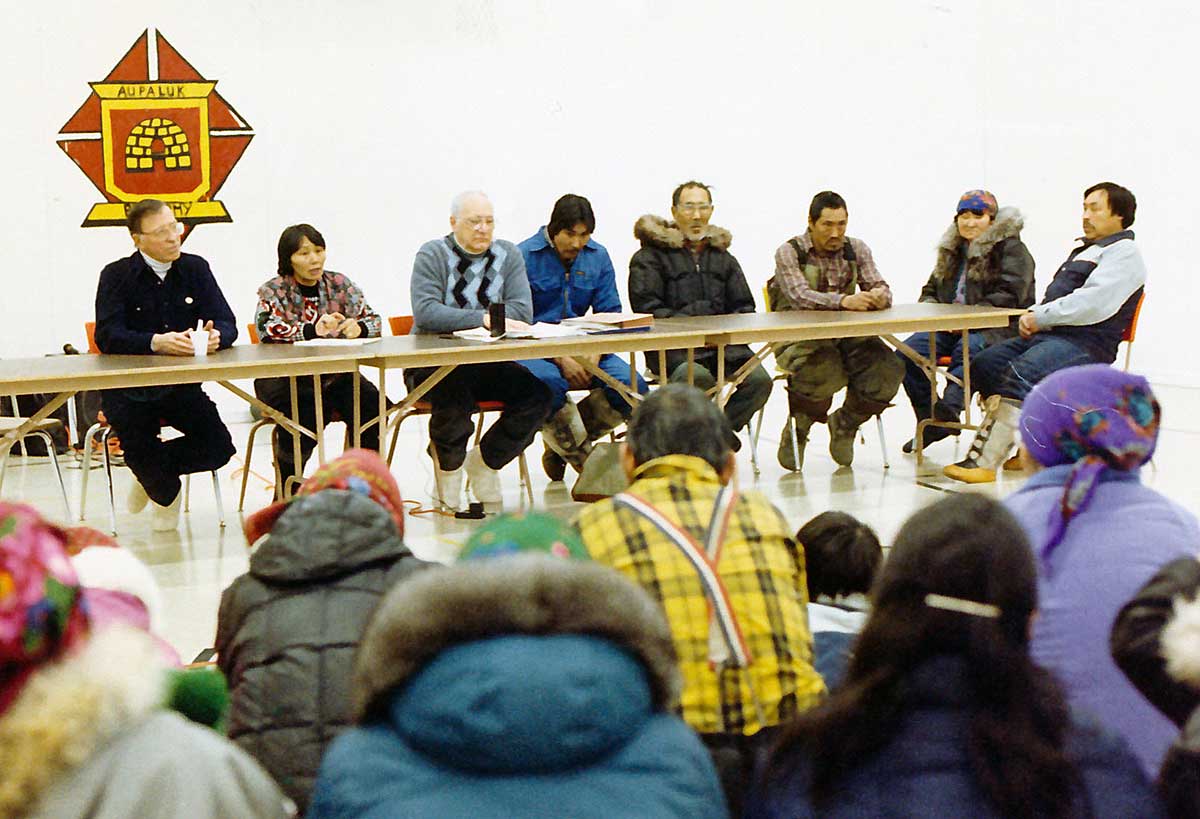

- Le 23 juin 1987, l’Assemblée nationale confie au Directeur général des élections du Québec le mandat d’assister les Inuits du Nouveau-Québec dans la préparation et la tenue d’un référendum sur la façon de former et de financer le groupe de travail qui aura le mandat d’élaborer une constitution pour une assemblée régionale. Ce référendum se tient le 1eroctobre 1987.

- La huitième conférence du Council on Governmental Ethics Laws (COGEL) se tient à Québec, du 27 au 30 septembre 1987. Le Directeur général des élections du Québec est membre de cette association depuis 1981.

1988

La nouvelle carte électorale, délimitée par la Commission de la représentation électorale, fait passer le nombre de circonscriptions de 122 à 125 et est utilisée pour les élections générales de 1989 et le référendum de 1992.

1989

- La Loi électorale énonce désormais que le versement de l’allocation étatique, auparavant limité aux seuls partis représentés à l’Assemblée nationale, est étendu à l’ensemble des partis politiques autorisés, selon le pourcentage des votes valides obtenus aux dernières élections générales.

- Le mandat du directeur général des élections est maintenant limité à sept ans, mais il est renouvelable. Le mandat des directeurs du scrutin passe de cinq à dix ans.

- Lors des élections générales provinciales du 25 septembre 1989, 4 670 690 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 74,95 %.

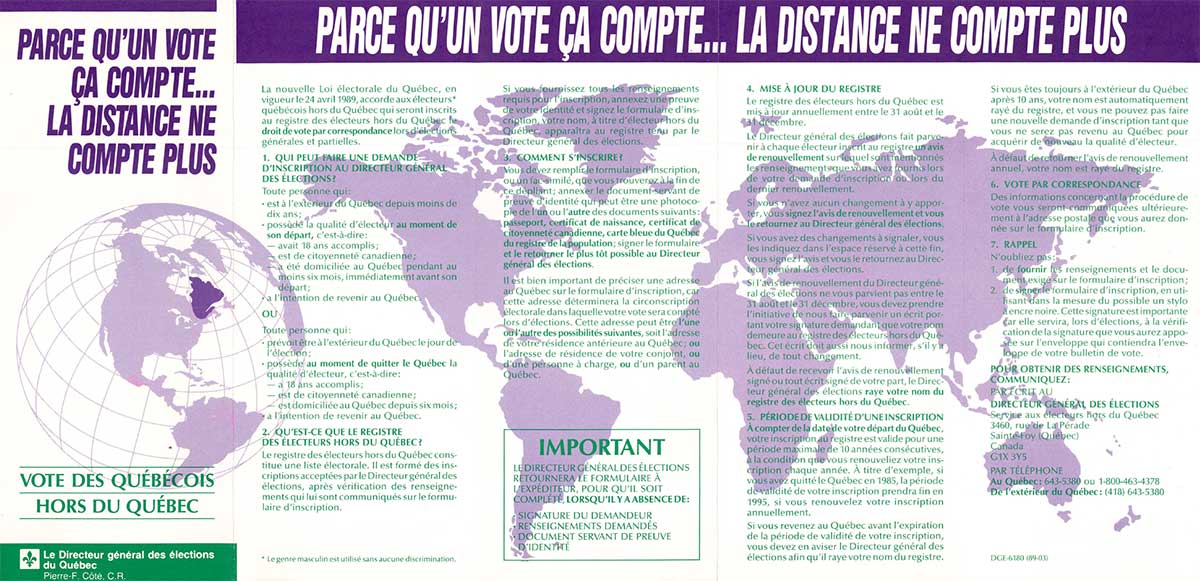

- Le directeur général des élections peut voter et les personnes qui sont à l’extérieur du Québec le jour du vote (ou qui prévoient l’être) peuvent voter par correspondance19.

Dépliant publié pour l’entrée en vigueur du vote hors Québec19

- Les personnes hébergées dans les centres d’accueil et dans les centres hospitaliers peuvent voter dans des bureaux de vote itinérants. Ces bureaux de vote se déplacent d’un endroit à l’autre pour permettre aux gens de voter sur place.

Tournée au Nouveau-Québec en 198920

- Du 6 au 14 février 1989, à titre de consultant auprès des Inuits du Nouveau-Québec, Me Pierre-F. Côté effectue une tournée d’information dans les 14 municipalités nordiques. Cette tournée a pour objectif de renseigner la population sur les mécanismes électoraux en application pour l’élection du 10 avril 1989. Au cours de cette tournée, Me Côté est accompagné du lieutenant-gouverneur, M. Gilles Lamontagne20.

Tournée au Nouveau-Québec en 198920

1990

- De mars 1990 à février 1991, l’Organisation des États américains (OEA) réalise une mission à Haïti dans le contexte de l’élection présidentielle de 1990-1991. Le Directeur général des élections du Québec a le mandat de coordonner cette mission, et Me Pierre-F. Côté est le représentant personnel du secrétaire général de l’OEA.

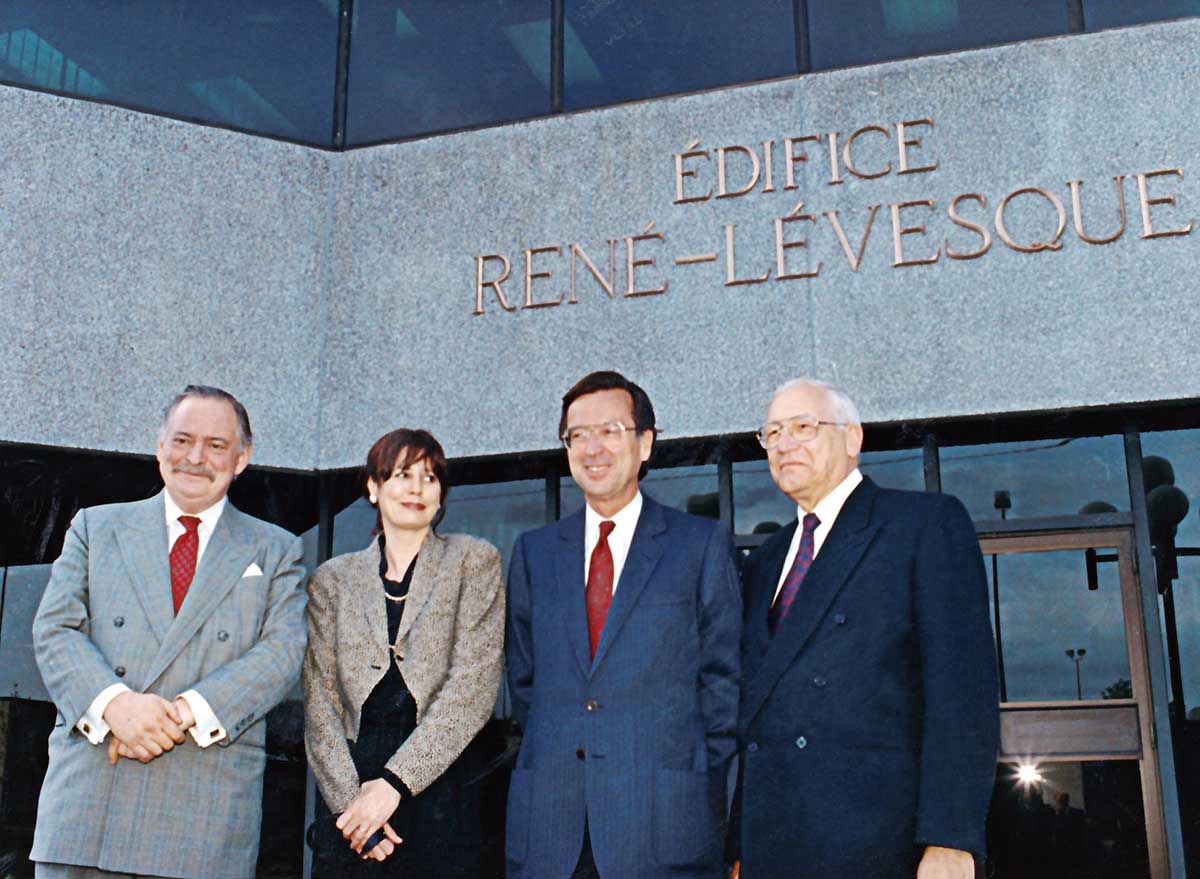

Inauguration de l’édifice René-Lévesque et dévoilement de la plaque commémorative en 199021

- Le 31 mai 1990, l’édifice qui abrite les bureaux du Directeur général des élections du Québec change de nom pour devenir l’édifice René-Lévesque. Ce nom est choisi pour souligner, notamment, l’apport de ce premier ministre, décédé en novembre 1987, à l’assainissement du financement des partis politiques21.

Inauguration de l’édifice René-Lévesque et dévoilement de la plaque commémorative en 199021

1991

À la suite d’un jugement de la Cour suprême du Canada, le législateur introduit un nouveau principe devant guider la délimitation des circonscriptions, la représentation effective, principe qui tient compte de l’égalité relative du vote et du respect des communautés naturelles. De plus, la délimitation des circonscriptions se fait maintenant toutes les deux élections générales.

1992

- On apporte des modifications à la Loi électorale qui confèrent au Directeur général des élections du Québec le pouvoir d’agir officiellement sur la scène internationale.

- Les dépenses électorales des partis politiques deviennent assujetties au remboursement par l’État, à raison de 50 % des dépenses faites et acquittées conformément à la Loi électorale.

- Les écoles primaires et secondaires sont invitées à tenir l’élection de leur conseil d’élèves selon le système électoral québécois. À cette occasion, les écoles participantes peuvent bénéficier du matériel électoral fourni par le Directeur général des élections du Québec. Cette activité éducative, parrainée conjointement par le ministre de l’Éducation et le directeur général des élections, permet de sensibiliser les jeunes aux valeurs démocratiques de la société québécoise.

- Dans le but de réformer la Constitution canadienne, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et des représentants des nations autochtones s’entendent, en août 1992, sur un projet de modification constitutionnelle (l’Accord de Charlottetown). Lors d’une campagne référendaire menée à la grandeur du Canada, 82,76 % des Québécois se prononcent sur cet accord.

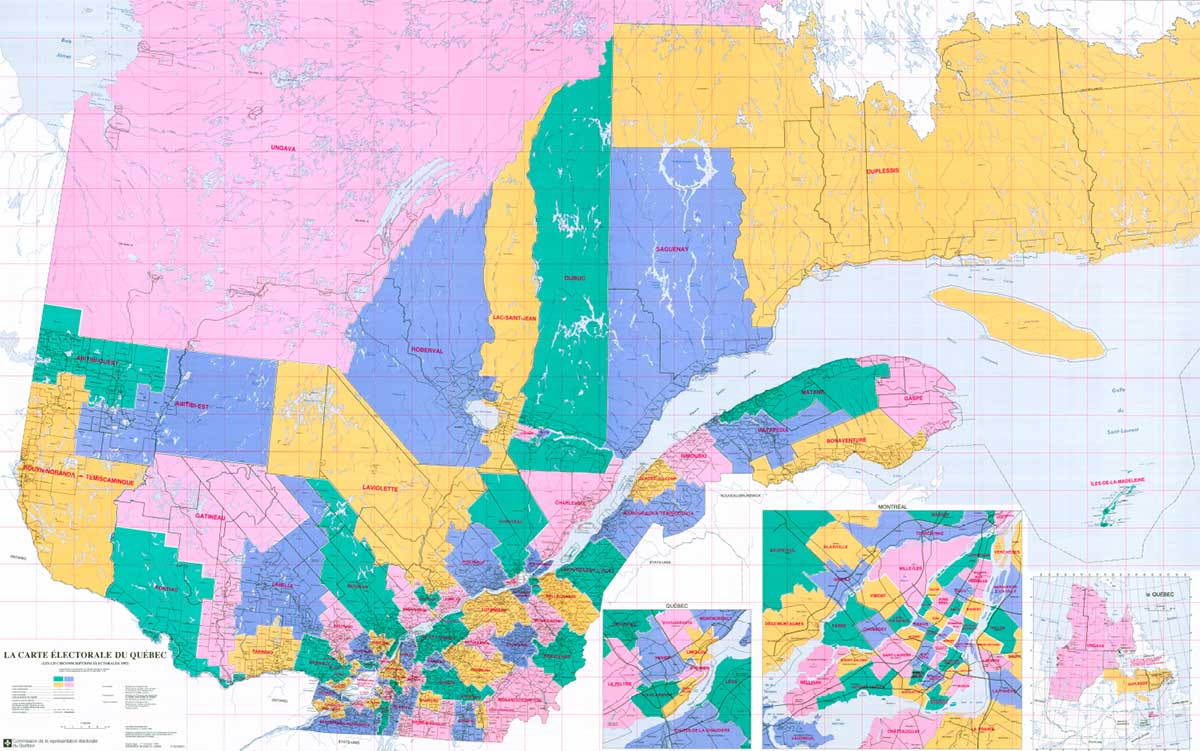

- La nouvelle carte électorale, délimitée par la Commission de la représentation électorale, compte 125 circonscriptions et est utilisée pour les élections générales de 1994 et de 1998, ainsi que pour le référendum de 199522.

Carte électorale de 199222

- Le 26 mai 1992, à l’occasion des activités du bicentenaire des institutions parlementaires du Québec, on commémore les premières élections de 1792 à l’Assemblée nationale. Lors de cet événement, Me Pierre-F. Côté prend la parole afin de lancer deux numéros de La revue électorale.

1993

- Le Code de procédure pénale prévoit que le Directeur général des élections du Québec est responsable de la tenue du greffe pénal pour les poursuites qu’il engage. De 1993 à 2020, 2 246 poursuites pénales ont été engagées : 170 en vertu de la Loi sur la consultation populaire, 736 en vertu de la Loi électorale, 1 326 en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 14 en vertu de la Loi sur les élections scolaires.

- Le Directeur général des élections du Québec reçoit le mandat de produire une étude d’opportunité et de faisabilité concernant la création d’une liste électorale permanente (LEP), qui serait utilisée pour les élections provinciales, municipales et scolaires. Par la suite, la LEP est constituée à partir des données recueillies lors du recensement ayant précédé le référendum de 1995. Elle est instaurée le 1erjuin 1997. Elle sert pour la première fois lors des élections municipales de novembre 1997 et, pour des élections générales provinciales, en novembre 1998.

1994

Lors des élections générales du 12 septembre 1994, il y a égalité des voix dans la circonscription de Saint-Jean. Les électeurs de Saint-Jean retournent donc aux urnes le 24 octobre 1994. C’est la première fois qu’une telle situation survient, et les modalités de l’élection doivent être adaptées à ces circonstances exceptionnelles. Lors de ces élections, 4 893 465 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 81,58 %.

1995

- Le Directeur général des élections du Québec met en ligne son premier site Web23.

Site Web du DGEQ au fil des ans23

- Le 30 octobre 1995, le gouvernement du Québec tient un deuxième référendum sur la souveraineté. Au total, 93,52 % des électeurs exercent leur droit de vote, ce qui représente le plus haut taux de participation de l’histoire du Québec24.

Bulletin de vote du référendum de 199524

1997

À la suite du départ de Me Pierre-F. Côté, Me François Casgrain devient directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale pour un mandat de six mois. Ce mandat sera renouvelé une fois; il sera donc en poste du 16 juillet 1997 au 12 juillet 199825. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

Me François Casgrain25

1998

- Les premières élections générales en vue d’élire les premiers commissaires des nouvelles commissions scolaires francophones et anglophones ont lieu le 14 juin 1998. Ces élections sont entièrement réalisées sous la responsabilité du Directeur général des élections du Québec. Le taux de participation est de 15,4 %.

- Lors des élections générales provinciales du 30 novembre 1998, 5 254 482 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 78,32 %.

- Me Jacques Girard devient directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale le 13 juillet 1998. Il vient à peine de commencer son mandat quand il décède, le 10 avril 199926. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

Me Jacques Girard26

- Le Directeur général des élections du Québec publie un document intitulé Réflexions sur le financement politique municipal au Québec.

1999

- Le 21 avril 1999, M. Jean Jolin devient directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale pour un mandat de six mois. Il sera en poste jusqu’au 2 novembre 1999(27). Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

M. Jean Jolin27

- Le 3 novembre 1999, Me Francine Barry devient directrice générale des élections et présidente de la Commission de la représentation électorale pour un mandat de six mois. Elle sera en poste jusqu’au 2 mai 2000(28). Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

Me Francine Barry28

2000 à aujourd’hui

2000

- Le 3 mai 2000, Me Marcel Blanchet devient directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale. Il le restera jusqu’au 31 décembre 201029. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

Me Marcel Blanchet29

- Du 1erau 3 novembre 2000, le Symposium international sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone a lieu à Bamako, au Mali. L’adjointe au directeur général des élections prend part aux délibérations et à l’adoption de la Déclaration de Bamako. C’est lors de ce symposium qu’est exprimée l’idée d’un regroupement des organismes de gestion électorale francophones, qui sera créé en 2011, sous le nom de Réseau des compétences électorales francophones (RECEF).

- L’Assemblée nationale confie au Directeur général des élections du Québec le mandat d’étudier la faisabilité d’une carte d’électeur numérisée avec photo. Cette étude, qui s’inscrit alors dans la volonté d’assurer l’intégrité du processus électoral, doit présenter les avantages, les inconvénients, les coûts, les modalités et l’échéancier de réalisation d’un projet de carte d’électeur. Le rapport d’étude, intitulé Une carte d’électeur numérisée avec photo : de la faisabilité à l’opportunité (PDF) et déposé en novembre 2001, conclut qu’il serait prématuré d’aller de l’avant avec un projet de carte d’électeur.

« Ce geste hautement symbolique qu’est le dépôt du bulletin de vote dans l’urne ne traduit pas à lui seul l’essence même de la démocratie. Vivre en démocratie, c’est beaucoup plus. Cela exige que les individus développent des attitudes et des comportements imprégnés d’un sens civique, faute de quoi l’idéal démocratique ne saurait être atteint. »

2001

- Il est maintenant possible de faire une contribution à un parti politique en utilisant une carte de crédit.

- Les contributions politiques municipales sont désormais admissibles à un crédit d’impôt.

- Le plafond des dépenses électorales admises au palier municipal augmente de 20 %.

- Le Directeur général des élections du Québec apporte son soutien aux présidents d’élection pour les premières élections municipales tenues dans les nouvelles villes fusionnées.

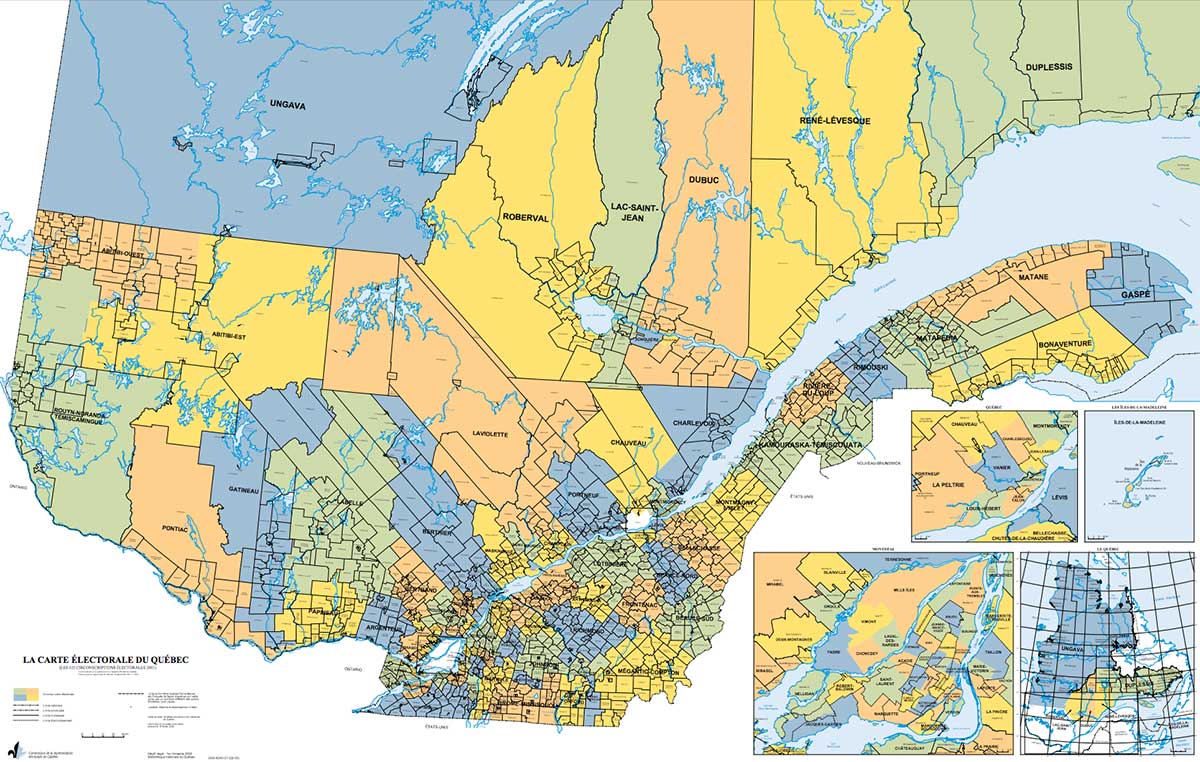

- La nouvelle carte électorale, délimitée par la Commission de la représentation électorale, compte 125 circonscriptions et est utilisée pour les élections générales de 2003, de 2007 et de 200830.

Carte électorale de 200130

2002

- Pour la première fois, le Directeur général des élections du Québec diffuse sur son site Web la liste des donateurs de contributions politiques.

- Après les élections municipales, ce sont les élections scolaires qui reçoivent dorénavant le soutien du Directeur général des élections du Québec. Les élections scolaires auront elles aussi leurs règles sur le financement.

2003

- Lors des élections générales provinciales du 14 avril 2003, il y a égalité des voix dans la circonscription de Champlain, pour la deuxième fois seulement au cours de l’histoire. Les électrices et les électeurs de Champlain retournent donc aux urnes le 20 mai 2003. Lors de ces élections générales, 5 490 551 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 70,42 %.

- Lors des élections générales scolaires de 2003, le taux de participation est de 8,4 %.

- À l’occasion du 25eanniversaire de l’entrée en vigueur de la Loi régissant le financement des partis politiques, le Directeur général des élections du Québec publie l’étude électorale intitulée Financement des partis politiques et contrôle des dépenses électorales : d’hier à aujourd’hui (PDF). Cette étude se veut une contribution concrète en vue de mieux faire connaître la loi en question, de même que ses règles, ses valeurs et ses principes.

- Le Directeur général des élections du Québec publie le Plan d’action 2003-2006 sur le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales (PDF). En tant qu’administratrice des dispositions législatives en la matière, l’institution juge opportun de procéder à un examen approfondi de son intervention.

2004

- En juin, le Directeur général des élections du Québec tient 89 consultations référendaires municipales dans autant de municipalités du Québec. Il s’agit de permettre aux citoyens de se prononcer sur la démarche qui avait eu pour résultat de fusionner leur municipalité avec d’autres, quelques années auparavant. À l’issue de ces référendums, 31 municipalités retrouvent leur autonomie passée.

- Le Directeur général des élections du Québec publie le rapport intitulé Améliorer l’accès au vote et favoriser son exercice (PDF), qui servira de base à des modifications législatives.

2005

- Le Directeur général des élections du Québec publie la Recension des écrits sur la participation électorale (PDF). Celle-ci a pour objectif d’accroître les connaissances sur ce phénomène.

- Les premières élections générales simultanées pour l’ensemble des municipalités du Québec ont lieu le 6 novembre 2005. Le taux de participation à ces élections est de 45 %. Le nombre de partis politiques grimpe à près de 200 et plus de 12 000 candidats sollicitent le vote des électeurs. Le vote électronique mis en place par les municipalités connaît des difficultés qui amènent le gouvernement à établir un moratoire sur l’utilisation de cette méthode de votation.

2006

- À la suite de révélations faites à la commission d’enquête fédérale Gomery sur le « scandale des commandites », le Directeur général des élections du Québec mandate Me Jean Moisan, juge à la retraite, pour qu’il enquête sur du financement politique illégal dont auraient bénéficié des partis politiques provinciaux. Le rapport de Me Moisan (PDF) est rendu public en juin 2006 et aborde notamment le fonctionnement des stratagèmes de prête-noms.

- À la suite des problèmes survenus lors des élections municipales de novembre 2005 dans certaines municipalités ayant utilisé le vote électronique, le Directeur général des élections du Québec publie à son initiative le Rapport d’évaluation des nouveaux mécanismes de votation (PDF).

2007

- En janvier 2006, le Directeur général des élections du Québec confie à MeBernard Grenier, juge à la retraite, le mandat d’enquêter sur des révélations et des allégations concernant des dépenses faites par des partisans de l’option du Non, lors de la période référendaire ayant précédé le référendum provincial du mois d’octobre 1995. Me Grenier rend public le premier rapport (PDF) sur les conclusions de son enquête en mai 2007 et le second (PDF), contenant des recommandations, en juin 2007.

- Pour la première fois dans l’histoire électorale du Québec, lors des élections générales de mars 2007, des électrices et des électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé peuvent voter par anticipation à leur domicile. Une autre première a lieu à l’occasion des élections générales : un vote par anticipation est tenu dans les établissements de santé et dans des résidences pour personnes âgées figurant au registre du ministère de la Santé et des Services sociaux. Lors de ces élections générales, 5 630 567 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 71,23 %.

- Le Directeur général des élections du Québec rend public le Rapport du Groupe de réflexion sur le financement des partis politiques (PDF). Ce groupe de réflexion, dirigé par le Directeur général des élections du Québec et formé par des représentants des trois partis politiques présents à l’Assemblée nationale, a été mis sur pied par le Comité consultatif, dans la foulée des révélations faites lors de la commission d’enquête présidée par le juge John Gomery et qui mettaient en cause le respect des règles sur le financement contenues dans la Loi électorale du Québec. Finalement, ce rapport propose de renforcer les règles québécoises sur la collecte de contributions et sur les dépenses électorales.

- Le Directeur général des élections du Québec devient l’un des partenaires de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval.

- Le gouvernement du Québec charge le Directeur général des élections du Québec d’analyser les modalités d’un éventuel mode de scrutin mixte compensatoire. Le rapport, intitulé Les modalités d’un mode de scrutin mixte compensatoire : L’avis du Directeur général des élections (PDF), sera publié en décembre 2007.

- Lors des élections générales scolaires de 2007, le taux de participation est de 7,9 %.

2008

Les élections générales de décembre 2008 sont marquées par le taux de participation le plus faible depuis plus de 70 ans, soit 57,43 %. En outre, pour la première fois à l’occasion d’élections générales, il est possible pour l’ensemble des électrices et des électeurs de voter au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription ou aux bureaux secondaires établis dans la circonscription. Cinq journées s’ajoutent ainsi aux jours du vote par anticipation. Lors de ces élections, 5 738 811 électeurs sont inscrits sur la liste électorale.

2009

Des élections générales municipales se tiennent le 1er novembre 2009. Le taux de participation est de 44,8 %.

2010

- Afin d’alimenter la réflexion sur le financement des partis politiques, le Directeur général des élections du Québec demande à l’Institut du Nouveau Monde de proposer une méthode de consultation du grand public. Le « jury citoyen (PDF) » sur le financement des partis politiques se tient en janvier 2010. Son verdict : on ne devrait pas ouvrir le financement des partis politiques aux contributions des compagnies ou de tout autre regroupement. Le Directeur général des élections du Québec accueille favorablement ce verdict rendu par les 12 personnes représentant la population québécoise.

- L’Assemblée nationale adopte une importante réforme du financement des partis politiques et des candidats indépendants autorisés. L’un des trois projets de loi adoptés s’intitule la Loi anti-prête-noms en matière de contributions électorales. Cette réforme baisse de 3 000 à 1 000 $ le maximum de contribution permis par un électeur au palier provincial, instaure de nouvelles infractions pénales et augmente certaines amendes de façon substantielle. De plus, les contributions politiques aux partis et aux candidats provinciaux sont dorénavant versées directement au Directeur général des élections du Québec.

2011

- Le 1er janvier 2011, M. Jacques Drouin devient directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale. Il restera en poste jusqu’au 11 juillet 201431. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

M. Jacques Drouin31

- Le Directeur général des élections du Québec met en ligne la première version de son site Web en format mobile. Adapté pour les téléphones intelligents et les tablettes, ce site mobile a été entièrement réalisé à l’interne, par les employés de l’institution.

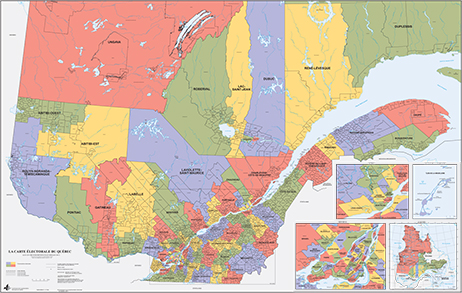

- La nouvelle carte électorale, délimitée par la Commission de la représentation électorale, compte 125 circonscriptions et est utilisée pour les élections générales de 2012 et de 201432.

Carte électorale de 201132

- Depuis 2009, le Directeur général des élections du Québec apporte son soutien en vue de la tenue du référendum concernant l’Entente sur la création du gouvernement régional du Nunavik. Le vote référendaire se tient finalement le 27 avril 2011. Le rapport du scrutin est publié en français, en anglais et en inuktitut33.

Bulletin de vote du référendum de 201133

- L’Assemblée nationale ajoute à la Loi électorale des dispositions qui, pour la première fois, donnent un cadre législatif au financement des candidats d’une course à la direction d’un parti politique provincial ou municipal. Le Directeur général des élections du Québec a la responsabilité de veiller à la bonne application de ces règles et diffuse, sur son site Web, des informations sur les contributions reçues par les candidats.

- Le Réseau des compétences électorales francophones (RECEF) est créé à Québec, le 24 août 2011. Il regroupe des commissions et des administrations électorales de l’espace francophone et travaille, en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, à leur consolidation, en favorisant l’échange de pratiques électorales exemplaires. Le siège social et le secrétariat général du RECEF sont situés dans les bureaux du Directeur général des élections du Québec, à Québec34.

Création du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF). De gauche à droite : Me Marcel Blanchet, M. Jean Jolin, Me Francine Barry, le général Siaka Sangaré, délégué général des élections du Mali, M. Jacques Chagnon, président de l’Assemblée nationale, M. Jacques Drouin, Me Pierre-F. Côté et Me François Casgrain34

2012

- Le site Web est modernisé et adapté pour les appareils mobiles. Les électeurs peuvent y vérifier leur inscription sur la liste électorale et localiser leurs bureaux de vote et de révision, entre autres.

- Le Directeur général des élections du Québec est maintenant présent sur les médias sociaux. De plus, pour les élections générales de 2012, un partenariat avec Twitter est établi en vue d’y permettre la diffusion des résultats en direct à l’occasion de la soirée électorale.

- Lors des élections générales de septembre 2012, les électeurs peuvent profiter d’une nouvelle mesure, soit le vote à l’extérieur de leur circonscription. Ainsi, les électeurs peuvent voter pour un candidat de la circonscription de leur domicile à partir de la circonscription où ils résident temporairement, et ce, peu importe où ils sont au Québec.

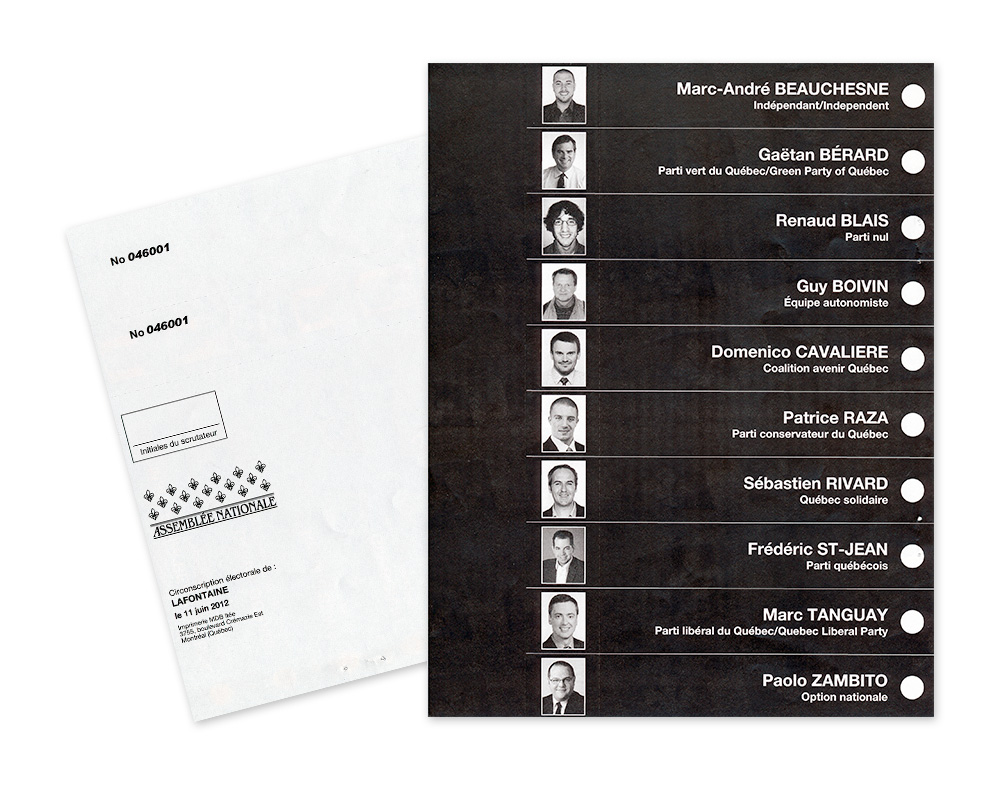

- Aussi, pour la première fois dans le contexte d’élections générales, une photographie du candidat est ajoutée à côté du nom sur le bulletin de vote (cette façon de faire avait d’abord été testée lors de trois élections partielles en 2011 et en 2012). Pour l’électeur, cette photo facilite le repérage du candidat pour qui il veut voter, d’autant plus qu’il a pu aussi examiner une affiche montrant le nom et la photographie de chaque candidat en entrant dans le bureau de vote35. Par ailleurs, le cercle à noircir est agrandi à 9 mm. Dans le même esprit, le lettrage du bulletin de vote est grossi. Ces améliorations sont destinées aux personnes ayant de la difficulté à bien voir les inscriptions du bulletin de vote et ont pour objectif de faciliter l’exercice de leur droit de vote.

- Lors de ces élections générales, 5 919 808 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 74,60 %.

Pour la première fois dans le contexte d’élections générales, une photographie du candidat est ajoutée à côté du nom sur le bulletin de vote35

- Le Directeur général des élections du Québec publie l’étude électorale intitulée Les modèles de financement public des partis politiques au Québec et dans d’autres démocraties : perspectives comparées (PDF).

2013

- Depuis juin 2013, la Loi électorale (PDF) prévoit la tenue d’élections à date fixe tous les quatre ans, soit le premier lundi du mois d’octobre. Toutefois, à l’Assemblée nationale, la confiance de la chambre demeure essentielle pour que le gouvernement en place puisse continuer d’exercer le pouvoir. Donc, en situation de gouvernement minoritaire (ou même majoritaire), des élections hâtives demeurent possibles.

- L’Unité spéciale d’enquête, devenue par la suite le Service des enquêtes, est mise sur pied afin de donner suite aux travaux de vérification du Directeur général des élections du Québec en matière de financement sectoriel.

- Le 3 avril 2013, le Directeur général des élections du Québec rend publics les résultats de vérifications ayant permis de mettre au jour des pratiques de financement sectoriel dont ont bénéficié des partis politiques provinciaux et municipaux du Québec. Le « financement sectoriel » signifie que plusieurs électeurs liés à une même entreprise ou au même groupe d’affaires contribuent à un parti politique. Ce système, qui est en apparence légitime, peut être intimement lié à l’usage de prête-noms, qui implique qu’une entreprise ou un groupe contribue financièrement à un parti politique par l’intermédiaire de son personnel, ce qui est illégal. Les vérifications ont débuté en 2012 grâce à la conclusion d’une entente survenue entre le Directeur général des élections du Québec et l’Agence du revenu du Québec. Elles ont permis d’établir que, de 2006 à 2011, les employés de 532 entreprises associées à quatre groupes d’affaires, ainsi que des personnes liées à ces employés, ont versé 12,8 millions de dollars à des partis politiques.

- Des élections générales municipales se tiennent le 3 novembre 2013. Le taux de participation est de 47,2 %.

- En décembre, le Directeur général des élections du Québec collabore à la tenue de la 35eConférence du Council on Governmental Ethics Laws (COGEL) qui se tient à Québec, et ce, à titre de membre du comité de programme et du comité hôte.

2014

- Les 19es élections générales provinciales tenues par le Directeur général des élections du Québec depuis 1945 ont lieu le 7 avril 2014. Lors de ces élections, 6 012 440 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 71,44 %. D’autre part, environ 80 000 personnes sont engagées pour travailler à l’organisation du vote.

Aux élections générales de 2014, le Centre de renseignements est passée de 5 à 60 préposées et préposés aux renseignements pour la période des élections générales36

- Les élections du 7 avril 2014 voient arriver une nouveauté : les étudiants peuvent maintenant voter sur le lieu de leur établissement d’enseignement.

- Pour la première fois, les partis politiques et les candidats indépendants autorisés reçoivent un financement public supplémentaire parce qu’il s’agit d’une année électorale.

- Lors des élections générales du 7 avril 2014, l’institution a accueilli une délégation du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF) dans le cadre d’un programme d’échanges et d’imprégnation des processus électoraux. Cet événement a permis à douze représentants de huit organismes de gestion des élections de l’espace francophone d’approfondir leur connaissance du système électoral et politique du Québec et d’échanger sur les bonnes pratiques entre professionnels de l’administration électorale.

- Lors des élections générales scolaires de 2014, le taux de participation est de 5,5 %.

- Le 12 juillet 2014, Me Lucie Fiset devient directrice générale des élections et présidente de la Commission de la représentation électorale pour un mandat de six mois. Ce mandat sera renouvelé une fois; elle sera donc en poste jusqu’au 11 juillet 201537. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

Me Lucie Fiset37

- En septembre, pour souligner le 30e anniversaire de la fusillade à l’Assemblée nationale, au cours de laquelle M. Roger Lefrançois, employé du Directeur général des élections du Québec, a perdu la vie, une plaque à la mémoire des victimes est installée dans l’hôtel du Parlement38.

Plaque commémorative à la mémoire des victimes de la fusillade de l’Assemblée nationale38

- Le Directeur général des élections du Québec publie l’étude électorale intitulée Femmes et politique : facteurs d’influence, mesures incitatives et exposé de la situation québécoise (PDF).

- Le Directeur général des élections du Québec publie le Rapport sur la mise en œuvre de la réforme des lois en matière de financement politique et de contrôle des dépenses électorales (PDF), pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2014.

2015

- En juin 2015, le Directeur général des élections du Québec signe une entente avec l’Assemblée nationale et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant afin de mettre en œuvre le programme Vox populi : Ta démocratie à l’école. Ce programme veut favoriser, valoriser et encadrer la participation des élèves du primaire et du secondaire à la vie démocratique de leur établissement. Destiné à la population scolaire du Québec, il inclut notamment une offre de formation à l’intention des membres des conseils d’élèves.

- Le 12 juillet 2015, M. Pierre Reid devient directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale. Il sera en poste jusqu’au 15 janvier 202339. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

M. Pierre Reid39

2016

En 2016, le projet de loi no 83, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, est adopté.

2017

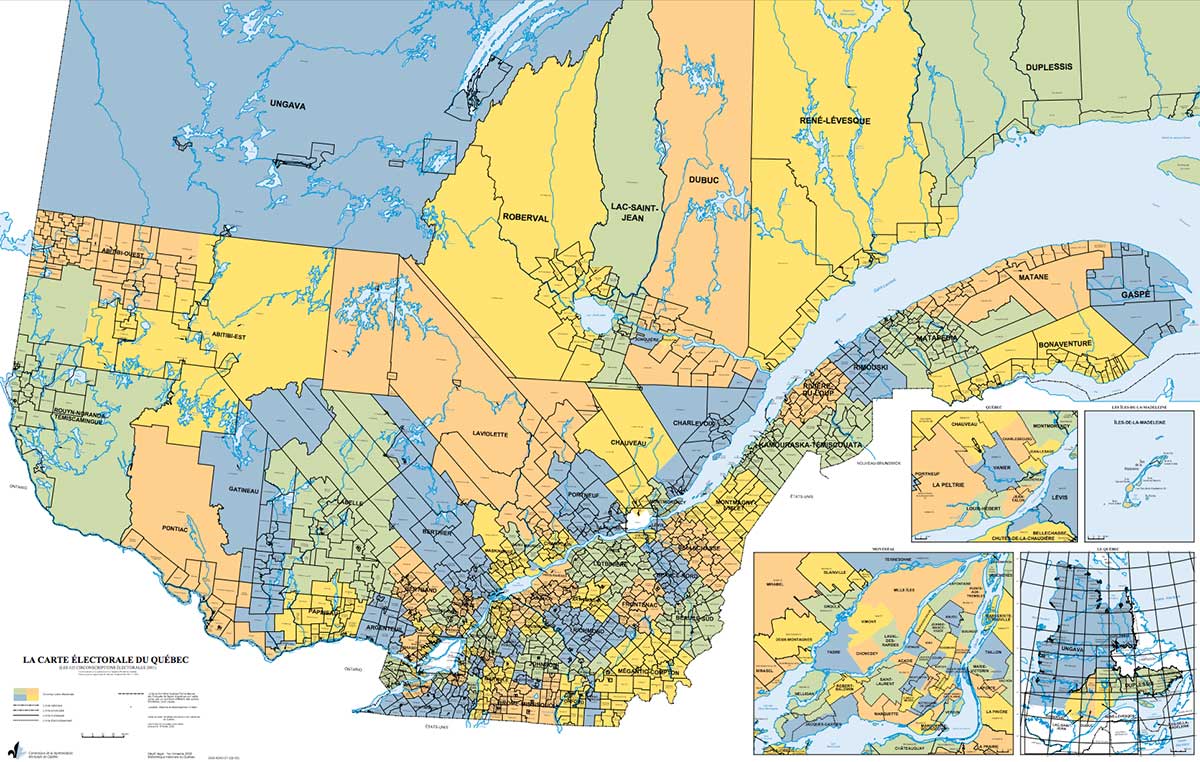

- En juin, une nouvelle carte électorale est établie par la Commission de la représentation électorale. Elle compte 125 circonscriptions électorales et elle sera utilisée pour les élections de 2018 et pour les suivantes.

Carte électorale de 2017

- Des élections générales municipales se tiennent le 5 novembre 2017. Le taux de participation est de 44,8 %.

- Le 10 novembre 2017, le Directeur général des élections met sur pied une Table citoyenne, qui a pour objectif de favoriser la participation citoyenne et d’alimenter la réflexion en matière électorale. Les membres de la Table citoyenne ont pour mandat de donner leur opinion, de façon impartiale et non partisane, sur des questions se rapportant au système électoral québécois, et ce, dans l’intérêt de la population québécoise.

2018

- En février 2018, notre institution change d’identité visuelle pour devenir Élections Québec. Ce changement nous permet d’adopter :

- Une signature visuelle porteuse de notre mission première et reflétant bien nos valeurs : rigueur, intégrité, crédibilité, transparence et neutralité.

- Une identité qui distingue l’institution de la fonction du directeur général des élections, la personne désignée par l’Assemblée nationale et responsable d’appliquer les lois électorales.

En février 2018, notre institution change d’identité visuelle pour devenir Élections Québec.

- Le 1er octobre 2018, Élections Québec tient des élections générales, les premières à être tenues à date fixe. Pour la première fois de l’histoire également, de petits bureaux de vote sont aménagés partout au Québec pour permettre aux enfants de voter, aux côtés de leur parents, sur une question liée aux valeurs démocratiques. Cette nouvelle initiative d’éducation à la démocratie rencontre un vaste succès. Lors de ces élections générales, 6 169 772 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 66,45 %.

Les petits bureaux de vote ont permis aux enfants de remplir un bulletin de vote et de mieux comprendre le fonctionnement de notre démocratie40

- Du 29 septembre au 2 octobre, Élections Québec a organisé un programme de visite à l’occasion des élections générales québécoises. Pour l’occasion, 13 représentantes et représentants d’organismes de gestion des élections de la Francophonie, 8 représentants d’administrations électorales du Canada et 2 représentants de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’International Foundation for Electoral Systems (IFES) se sont rendus dans la ville de Québec pour mieux connaître le système électoral québécois et la gestion des élections québécoises. Ils ont également eu l’opportunité d’échanger entre administrateurs d’élections de la Francophonie et du Canada.

Séance d’ouverture des travaux au salon du Conseil législatif de l’Assemblée nationale du Québec41

Une équipe en visite au bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale de Jean-Lesage42

2019

- Le 25 septembre, le gouvernement dépose le projet de loi 39, Loi établissant un nouveau mode de scrutin. Pour être en vigueur, ce projet de loi devrait être approuvé par référendum lors des élections générales suivant son adoption. Le directeur général des élections a pris part aux auditions publiques sur ce projet de loi et présenté un mémoire afin de faire part de ses réflexion et de présenter certaines de ses recommandations.

- Le 1eroctobre, le gouvernement dépose le projet de loi 40, Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. Essentiellement, cette loi prévoit la conversion des commissions scolaires en centres de services scolaires et elle remplace les commissaires scolaires élus par des conseils d’administration. Désormais, seuls certains administrateurs et administratrices des centres de services scolaires anglophones seront élus au suffrage universel. La loi 40 est adoptée le 8 février 2020.

2020

- Depuis 1980, le directeur général des élections du Québec a réalisé plus de 450 activités internationales, que ce soit des missions d’assistance ou d’observation électorale ou l’accueil de délégations étrangères désireuses d’approfondir leur connaissance du système électoral québécois.43.

Bureau de vote au Tchad en 201143

2021

- En décembre 2021, Élections Québec emménage dans de nouveaux locaux, au 1045, avenue Wilfrid-Pelletier, à Québec. Ce déménagement vise à regrouper l’ensemble des effectifs de l’institution dans le même édifice.

- Des élections générales municipales se tiennent le 7 novembre 2021. Le taux de participation est de 38,7 %.

2022

- Le 3 octobre 2022, Élections Québec tient des élections générales. Pour la première fois, les jeunes de 16 et 17 ans peuvent travailler lors de ces élections. Notre institution fait également son entrée sur le réseau social TikTok afin d’inciter les jeunes à voter. Quelque 6 302 789 électrices et électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation est de 66,15 %.

2023

- Le 16 janvier 2023, M. Jean-François Blanchet devient directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale44. Consultez le tableau des responsables des élections au Québec depuis 1945.

M. Jean-François Blanchet44

- ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC. Par ici la démocratie : ligne du temps [consultée en ligne : www.paricilademocratie.com].

- ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC. Directeur général des élections [consultée en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/directeur-general-des-elections.html].

- BORDELEAU, Francine. Financement des partis politiques et contrôle des dépenses électorales : d’hier à aujourd’hui, Collection Études électorales, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2003, 80 p. [consulté en ligne : https://docs.electionsquebec.qc.ca/ORG/4577e616c20be/DGE-6350.8.pdf (PDF)].

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU CANADA. L’histoire du vote au Canada [consultée en ligne : http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=his&document=chap1&lang=f].

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Premier rapport annuel, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 1980, 77 p.

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Rapport annuel de gestion 2007-2008, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2008, 113 p.

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Rapport annuel de gestion 2009-2010, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2010, 137 p.

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Rapport annuel de gestion 2011-2012, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2012, 129 p.

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Rapport annuel de gestion 2012-2013, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2013, 143 p.

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Album souvenir : 50 ans au cœur de la démocratie, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 1997, 37 p.

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. 60 ans de conquêtes démocratiques, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2005, 4 p.

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Site Web [en ligne : www.electionsquebec.qc.ca].

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Éduquer à la citoyenneté : agir pour la démocratie! : actes du colloque tenu à Québec le 10 novembre 2000, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2001, 81 p. [consulté en ligne : https://docs.electionsquebec.qc.ca/ORG/616717866f432/DGE-6362.pdf (PDF)].

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Améliorer l’accès au vote et favoriser son exercice : une proposition du Directeur général des élections du Québec, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2004, 206 p. [consulté en ligne : https://docs.electionsquebec.qc.ca/ORG/6140ff69cd3b6/ameliorer-acces-vote.pdf (PDF)].

- DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. Allocution prononcée par Me Pierre F. Côté, à l’occasion du lancement des deux premiers numéros de « La revue électorale », dans le cadre des célébrations du bicentenaire des institutions parlementaires du Québec, Québec, 29 mai 1992.

- LACOURSIÈRE, Jacques, Jean PROVENCHER et Denis VAUGEOIS. Canada-Québec : Synthèse historique, Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 1977, 625 p.

- LADNER, Kiera L. et Michael MCCROSSAN. La participation des Autochtones aux élections, Ottawa, Le Directeur général des élections du Canada, 2007, 44 p. [consulté en ligne : https://www.elections.ca/res/rec/part/paper/aboriginal/aboriginal_f.pdf (PDF)].

- MERCIER, Benoît et André DUHAMEL. La démocratie : ses fondements, son histoire et ses pratiques [2e édition], Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 2005, 166 p.

- PERREAULT, Charlotte et Madeleine ALBERT. Cinquante ans au cœur de la démocratie : Le Directeur général des élections et l’évolution de la législation électorale de 1945 à 1995, Collection Études électorales, Québec, Le Directeur général des élections du Québec, 1996, 53 p.

- PUBLICATIONS DU QUÉBEC. Loi régissant le financement des partis politiques [consultée en ligne : https://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/F-2].

- PUBLICATIONS DU QUÉBEC. Loi électorale [consultée en ligne : https://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-3.3].

- RÉSEAU DES COMPÉTENCES ÉLECTORALES FRANCOPHONES. Site Web [en ligne : https://recef.org].

- 1 Archives de la Ville de Montréal, cote SA M001 BM 007-2-D24-P002

- 2 Archives de la Ville de Montréal, cote P1672

- 3 Bibliothèque et Archives nationales du Québec , cote P560,S2,D1,P241

- 4 Fonds du DGE : document textuel

- 5 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 6 Archives nationales du Québec — Série Laurent Massicotte — Photo : Kennedy

- 7 Fonds du DGE : document textuel

- 8 Fonds du DGE : document textuel

- 9 Fonds du DGE : photographe : André Larose

- 10 Fonds du DGE : photographe : Éditeur officiel du Québec

- 11 Fonds du DGE : document textuel

- 12 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 13 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 14 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 15 Fonds du DGE : document textuel

- 16 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 17 Fonds du DGE : document textuel

- 18 Fonds du DGE : photographe : Patrick Dion

- 19 Fonds du DGE : document textuel

- 20 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 21 Fonds du DGE : photographe : Jacques Lessard Photographe

- 22 Fonds du DGE : document textuel

- 23 Fonds du DGE : document textuel

- 24 Fonds du DGE : document textuel

- 25 Fonds du DGE : photographe : Guy Raymond Photographe

- 26 Fonds du DGE : photographe : Guy Raymond Photographe Designer

- 27 Fonds du DGE : photographe : Daniel Létourneau

- 28 Fonds du DGE : photographe : Studio Henri Inc.

- 29 Fonds du DGE : photographe : John Redmond

- 30 Fonds du DGE : document textuel

- 31 Fonds du DGE : photographe : John Redmond

- 32 Fonds du DGE : document textuel

- 33 Fonds du DGE : document textuel

- 34 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 35 Fonds du DGE : photographe : John Redmond

- 36 Fonds du DGE : document textuel

- 37 Fonds du DGE : photographe : John Redmond

- 38 Assemblée nationale du Québec

- 39 Fonds du DGE : photographe : Frédéric Lavoie

- 40 Fonds du DGE : photographe non identifié

- 41 Fonds du DGE : photographe : Camille Brunelle-Hamann

- 42 Fonds du DGE : photographe : Patrick Giasson

- 43 Fonds du DGE : photographe : Jean-François Blanchet

- 44 Fonds du DGE : photographe : @fredphotographe